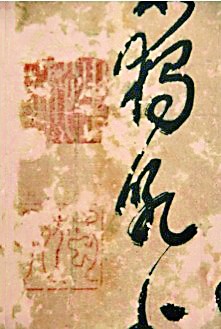

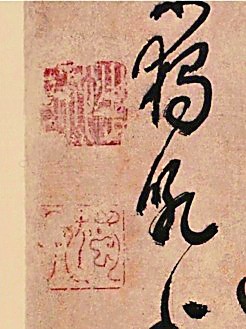

部分復原的書法作品(局部)前后對比,文字進行了補全修復,印章則不必勉強完美復原。

【藝點】

“修舊如舊”的修復理論自20世紀50年代提出以來,經過不斷的補充擴展,已經成為目前中國修復界傳播和認同度最高的修復理念。但因其概念本身不夠清晰明確,涵蓋的時間跨度過大,在具體實踐中,很容易因為不同藝術品的特殊性及修復者個人理解、經驗的差異,得到截然不同的修復結果。筆者嘗試從中國書畫自身的藝術特點、修復的傳統脈絡出發,結合近五十年的書畫修復裝裱經驗,探尋一種適合中國書畫作品的修復理論。

“修舊如舊”的理論與實踐困境

“修復如舊”也稱“整舊如舊”,是梁思成最早明確提出來的。他在談到古建筑修復時多次表示:“古建筑維修要有古意,要‘整舊如舊’。”“我還是認為把一座古文物建筑修得煥然一新,猶如把一些周鼎漢鏡用桐油擦得油光晶亮一樣,將嚴重損害到它的歷史、藝術價值。”“我認為在重修具有歷史、藝術價值的文物建筑中,一般應以‘整舊如舊’為我們的原則。”事實上,這一觀點在中國文物修復的歷史發展中,并非無跡可尋,很多文獻中亦曾提出類似的論點。如北魏時期賈思勰的《齊民要術》中有載:“裂薄紙如薤葉,以補織,微相入,殆無際會。自非向明,舉而看之,略不覺補。”宋代黃震也曾在《黃氏日抄》中寫道:“郡有西陂久廢,公至半月而修復如舊。”因為“修舊如舊”觀點符合中國傳統審美,在提出后很快被修復領域認可并踐行。

然而,隨著具體的修復實踐工作的不斷進行與深入,潛在的問題也逐漸顯露出來。“舊”是一個過去式,其與“新”相對,時間跨度極大,從昨天甚至當下這一刻以前到數百上千年前藝術品誕生之時都可稱為“舊”。那么當“舊”成為修復的指導標準時,到底要恢復到哪個時期的舊?是“原初的舊”(藝術品最初的原貌)還是“現在的舊”(經年變化后的面貌)?流傳過程中的歷史遺痕又該如何處理?何時留下的需要算作“舊”保留,何時的痕跡又該作為“新”去除?對于這些,很難形成一個絕對的判斷標準。這也導致了近年來文物修復領域的諸多爭議,比如給古代佛像“重塑金身”的修復操作是否合理等問題,引發公眾廣泛討論。

挖掘古書畫“現時點上的最美”

修復工作一般可分為兩種類型:“維持現狀修理”和“復原性修復”。前者主要從尊重文物傳承的歷史性出發,對現狀采取包容的態度;后者主要從藝術整體審美效果出發,強調恢復文物的藝術價值。二者各有側重、各有優弊。維持現狀修理雖尊重了藝術品的真實性,但卻容易導致修復行為的不作為或畫面藝術性的缺失,此方法更適用于出土文物與古籍善本的修復;復原性修復多用于傳世書畫,但很可能為了理想中“天衣無縫”的效果而過度介入,從而影響作品的歷史價值和藝術價值。

由于藝術品是獨一無二且多樣的,在修復過程中不應該用單一的方法對待所有的作品,可將“維持現狀修理”和“復原性修復”相互融合借鑒,既非過度介入也非消極不作為,這就需要一種介于兩者之間的“部分復原”。針對不同的書畫作品,三種修復方法并存,選擇最適合的進行操作使用,才能滿足多樣化的修復目的。如一幅書法作品,文字缺損的是筆畫的中間部分,前后都有線條在,可以依據推斷對其修復。但是印章由于是刀子與石頭碰撞出來的,即使其他作品上有標準的完整印章,用軟的毛筆也很難模仿出硬的金石氣,況且各年代的印泥材質和顏色不同,就不必勉強完美復原,只把底色補全,讓作品看上去是完整的即可。

挖掘“現時點上的最美”,具體落實在書畫修復操作中,還涉及洗畫的標準與程度問題。以“古色”與“污色”的處理來說,一幅作品流傳幾百甚至上千年,在傳世過程中必然發生不可逆轉的材料老化,那么應該清洗到什么程度為好呢?這就首先要分清什么是“古色”和“污色”。雖然二者都是在流傳過程中產生的,但“古色”是經年變化后天然的“化妝”,讓作品有時代氣息,畫面看上去溫潤自然,給人一種愉悅的審美感受;而“污色”則是那些干擾我們欣賞作品的因素,不但影響作品的長久保存,而且會掩蓋畫意,藝術審美價值被削減。所以在清洗時需要“去污留舊”,既保留“舊”的時代感,又去掉破壞作品畫意的“污”,辯證地看待二者的區別是清洗環節的關鍵點。

在弄清了以上問題之后,就要談一下清洗的程度問題。一幅宋代創作的花鳥小品,變成咖啡色我們是能接受的,反而要是把它洗成干干凈凈的“新”畫,觀者就會質疑其真實性了。這就像人在不同年齡階段各有風韻一樣,把百歲老人整容成小女孩必然會讓人覺得不倫不類,但如果一位老者滿頭銀發、干凈整潔地端坐在面前,也不失是一種優雅的美。同理,作品流傳至當下,如果保存妥當,只是自然老化而沒有被嚴重污染和損壞,就是最美的狀態。這個標準點不是人為的想象,而是要在作品中尋找,也就是以畫面中相對保存最好的地方為基準,周圍都按照這個標準來進行清洗和修補。如此,有了相對量化的指導性理念,也就避免了因人為主觀標準而造成修復結果大相徑庭的局面。

遵循書畫修復的“吾隨物性”原則

修復作品時不能人為設定一個標準,而是要根據修復對象的需求,設計一個符合書畫藝術品個性的修復方案,即“吾隨物性”。這要求修復師在兼顧物質特性、藝術審美和歷史價值統一的基礎上,對可復原的和不可復原的部分進行甄別處理,實現作品在當下時間節點上最完整、和諧的美。

遵循書畫修復的“吾隨物性”原則,要把握“可為”與“不可為”、“能為”與“不能為”的平衡。“可為”“不可為”,即尊重客觀現實,在充分了解作品物質材料的基礎上,適當把握修復的程度,不可為過度追求完美的修復效果,破壞作品的原真性或使用不當的修復材料,甚至損傷作品壽命,使之無法長久保存。“能為”“不能為”,即對修復師的個人能力有準確的主觀認知,若因修復師個人水平有限或其他原因難以達到較好的修復效果,就不要勉強為之,以免適得其反。

修復工作的目的,不是把書畫藝術品恢復到過去的某個狀態,而是對書畫材質進行科學的保護和修復,并在此基礎上適當地復原畫面,使之呈現出當下最美的狀態,從而使其作為有生命力的藝術品最大限度地長久傳承。這也是“吾隨物性”作為一種修復理論主張的要旨所在。建立真正適合中國國情的修復學科,應以科學保護為前提,修復技術為核心,遵循傳統審美觀,在三者之間尋求平衡。我們要對中國傳統藝術品的特性、保存與修復方法進行總結,努力走出一條符合國情的文物保護與利用之路。

(作者:陸宗潤,系南京師范大學美術學院修復研究所所長)

編輯:陳燁秋