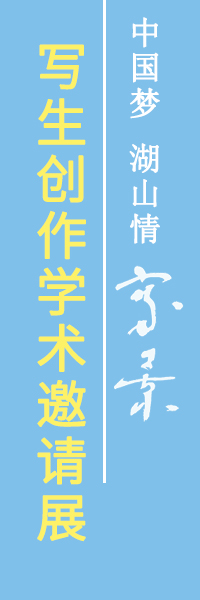

圖①:兒時的歌(水彩畫)黃中羊

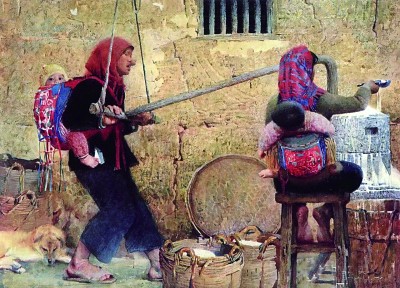

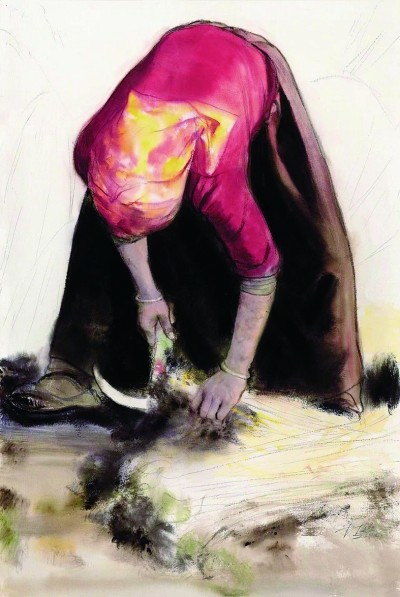

圖②:收割(水彩畫)陳堅

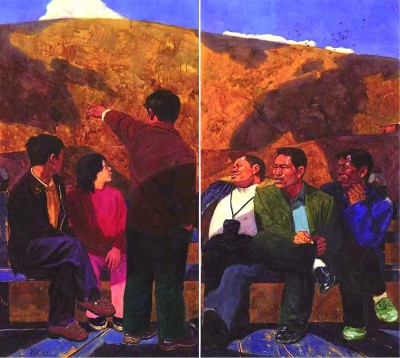

圖③:出游(水彩畫)陳朝生

圖④:漁歌(水彩畫)王紹波

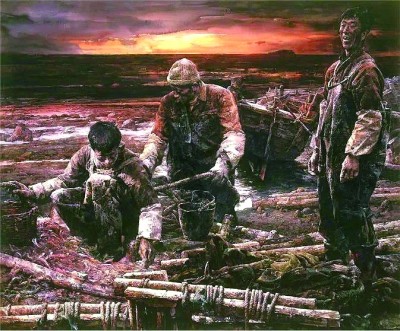

圖⑤:同心協力(水彩畫)黃增炎

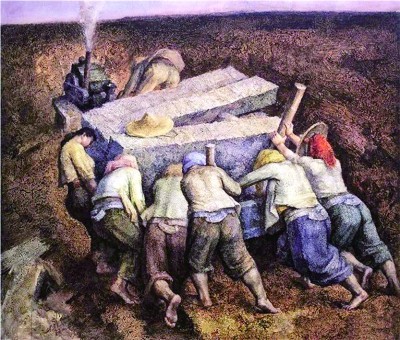

水彩畫,是以水調和顏料進行創作的繪畫形式,其藝術表現的優勢與難點,皆源于繪畫材料的特性。紙與筆的種類、水與顏料的比例,甚至著色時間的細微差別,皆可令水色呈千百面貌,或輕若晨霧,或重如玄鐵,或柔若凝脂,或堅如磐石,虛實變幻間生出萬千氣象。

在水彩畫創作中,對于不同質感的表現頗見功力。從人物的皮膚、衣飾,到金屬、陶瓷、織物、玻璃等不同材質的靜物,再至縹緲無形的云霧、水流等自然景觀……畫面中豐富質感的準確傳達,皆依賴于畫家運筆、用色的精準,而水恰恰是極難掌控的媒介,干濕之間,處理方式的毫厘之差,都可能使畫面效果相去甚遠。可以說,水彩畫在一定程度上考驗著畫家的綜合能力,尤其是對質感的表現能力。因此,如何以不同技法來彰顯豐富質感,并恰如其分地應用在不同主題的創作中,是當代水彩畫家們關注的課題和積極探索的方向。

因材施藝 描繪自然萬象

水彩畫在19世紀之前常見于對風景、靜物的寫實描摹。水彩畫家在創作中進行質感表現的最初目的,是準確地反映各類物象的視覺特征,并針對不同質感施以不同技法,所謂“因材施藝”,而這一傳統也延續至今。

在水彩畫的傳統技法中,根據水與顏料比例的不同,可大致分為濕畫法與干畫法兩類。從名稱上看,兩類方法只強調了“濕”與“干”的區別,但在創作實踐中,還可根據畫紙、畫筆的不同,以及畫家對用筆走勢與力度的掌控,實現更加多變而細微的質感表現。

濕畫法一般是指在濕潤的紙上作畫。畫家往往先以蘸水的筆在紙面上涂覆,待紙張濕潤后再施以顏色,色彩在紙面上直接與水混合,進而產生暈染的效果。有賴于水彩紙厚實、柔韌的質地,當需要調和顏料時,也可在底層色彩尚未干透時直接在其上疊加新的顏色,使不同色彩在水的作用下相互滲透、融合。以這樣的技法塑造的畫面,會呈現水色氤氳的藝術效果,而潤澤、朦朧、清透的質感恰恰契合了云氣、煙霧、水面等自然物象的視覺特征。試看王紹波的《漁歌》(圖④),作品描繪了漁民捕魚歸航的豐收場景,遠景的天空便采用了濕畫法描繪。創作者先以明亮的黃色、粉色在濕潤的紙上鋪底,再由畫面邊緣向內鋪展褐色、紫色等重色。重色隨著暈染的軌跡逐漸變淺,與亮色形成自然的過渡,從而營造出陽光穿透云層的唯美意境。

除了描繪自然景觀,濕畫法還被廣泛應用于塑造擁有光滑質感的物象,如絲綢、金屬、玻璃等。在應金飛的《逆光的肖像》中,女性人物的絲質襯衣呈現出柔和的光感,這樣的光感一方面來自衣紋暗部與亮部的明度對比,另一方面則借助濕畫法帶來的柔和過渡,凸顯了布料的柔軟與光滑。而在陳堅的《收割》(圖②)中,少數民族婦女的上衣同樣以濕畫法描繪,不同的是,畫家采用了質地較粗的水彩紙,并巧妙借助紙面的肌理塑造出顆粒感,使衣服面料呈現出似綢又似紗的質感。可見,畫家在創作中并非僅僅依賴技法本身,還需憑借經驗與巧思,靈活調動各類材料的特性,最終實現質感的精準表現。

相較于不易掌控的濕畫法,干畫法則考驗著畫家對不同技法的熟練運用。采用該畫法進行創作時,每疊加一層顏色都需等底層完全干透,色塊之間往往涇渭分明,追求明晰、干練的畫面效果。在干畫法漫長的實踐過程中,畫家們總結出了多種技法以塑造不同質感,其中比較典型的有疊加法、罩色法、并置法、枯筆法等。疊加法是較為常規的畫法,畫家以筆蘸取飽和的水彩顏料,在干燥的水彩紙上進行涂畫,待第一層干透后再疊加新的顏色,營造出厚重的質感。罩色法與疊加法都是層層上色的技法,不同的是,其用于覆蓋的顏色一般水分稍多,色層較薄,讓下層的顏色能隱約透出,實現不同色彩的融合,類似傳統中國畫的罩染技法。并置法與西方的“點彩派”畫法有相似之處,是將大量不同的小色塊進行并置,避免相互疊加,從遠處觀看,不同色塊便會實現視覺層面的混合,風格明快,意境靈動。枯筆法,顧名思義是以水分極少的枯筆在紙面留下斷續干澀的飛白,呈現滄桑粗糲之感。畫家常以此法表現冬日的蘆葦、銹蝕的鐵皮或久經曝曬的木板,其斑駁的肌理在枯筆的拖掃中呼之欲出,與疊加法的厚重、罩色法的朦朧、并置法的明快形成質感上的反差,極大豐富了干畫法的表現語言。如黃中羊在創作《兒時的歌》(圖①)時,便用到了多種干畫法,使得前景中人物的皮膚、衣服,背景中老黃狗的皮毛,以及石磨、竹簍、木窗、墻面等物象都呈現出微妙的質感區別。

值得一提的是,在創作實踐中,畫家們也常常將濕畫法與干畫法進行有機結合,充分發揮二者優勢,使畫面剛柔相濟,虛實相生。如劉永健的《塵土人生》聚焦了礦工作業的場景,畫面前景人物的皮膚主要以濕畫法塑造,衣飾主要以干畫法刻畫;背景下方布滿銹跡的機械以干畫法營造出硬朗、斑駁的質感,上方的天空則以濕畫法繪就,通透潤澤,仿佛剛下過一場解暑的大雨,為富有力量感的畫面增添了一絲浪漫的氣息,剛與柔的對比展現出強烈的藝術張力。

隨心而動 探索創意表達

在當代水彩畫創作中,各類質感的表現不僅僅服務于對物象形貌的寫實描摹,還為情感的傳遞、風格的彰顯、形式的探索提供了通道。藝術家們嘗試將質感從再現的枷鎖中解放,使其成為觀念表達的媒介和身體經驗的延伸,進而孕育出更加多樣的技法和嶄新的藝術面貌。

酒精法是極具特色的一種技法,能夠營造出別樣的藝術效果。創作者將酒精噴灑或涂抹在濕潤的畫面上,酒精的強揮發性會使顏色快速擴散,形成如氣泡般的獨特肌理。龍虎創作的《快樂的日子》描繪了臺球室里的歡樂一景。在刻畫臺球桌面、人物上衣及背景時,畫家以蘸滿酒精的筆刷在尚未干透的色塊上反復游走,使得運筆的痕跡被清晰地留于紙面。特殊的肌理不僅為畫面帶來了豐富的層次感,更以不可復制的隨機性彰顯出靈動氣韻。

撒鹽法即在濕潤的色塊上撒上少許鹽粒,待其充分吸收周圍的水分,便會形成類似雪花的肌理。試看張洪亮的《寨》,為了營造夢幻的意境,畫家于作畫過程中在場景邊緣撒上了鹽粒,隨著無數疏密有致的白點緩緩暈開,整幅畫面也被賦予了童話般的色彩。

膠合劑混合法是在創作中加入膠合劑、上光劑等材料,使畫面產生有別于傳統水彩畫的質感。如黃增炎的《同心協力》(圖⑤)描繪了一群正在忙碌的勞動者,畫家大膽創新,在水彩紙上以丙烯顏料做底,再于其上層層涂覆加入了膠合劑的水彩顏料。在疊加的過程中,顏料中的水分緩緩蒸發,畫面呈現出顆粒質感,最終營造出滄桑厚重的氛圍。

以上技法皆是在創作中融入了非常規材料,令水彩畫擺脫了固有標簽,轉而擁有了更加多元的表達維度。

此外,還有許多藝術家嘗試從創作手法和工具入手,以多樣的質感表現探索水彩畫的個性表達。如噴灑法是在畫面尚未干透之際,借助噴壺向其上噴灑水滴或顏料,以營造朦朧的霧狀質感,也可直接用筆甚至雙手彈濺顏料,使畫面效果更加隨性、生動。這一技法常用于刻畫富有動感的場景,如夏日泳池邊的嬉戲、都市霓虹下的狂歡等,營造出熱烈的情感氛圍。刀刮法是用刀或其他硬質工具在色塊上刮出細線或其他紋理,在寫實層面,多用于表現金屬、發絲等的高光,在風格塑造層面,則可營造出如版畫刀痕般的硬朗、質樸之氣。拓印法則指將顏料涂覆于保鮮膜等介質上,再將其覆蓋在畫紙上,并以手緩緩揉塑出豐富的肌理。揭開這層介質后,畫面便會形成別具一格的質感,為多樣風格的表現提供了可能。

質感的表現,是水彩畫創作的重要課題,它有賴于技法的千錘百煉,也關乎情緒的波動起伏。當畫家將水的無常、色的斑斕與指尖的節奏融為一體,質感便不再只是物體的視覺表象,而成為觀者感受心緒、觸及情感的窗口。于是,粗獷的筆觸可承載歲月的溝壑,輕柔的暈染可托舉躍動的思緒,在不斷試錯與驚喜的循環中,水彩畫終以“可控的偶然”抵達“必然的真實”。

(作者:鄭來喜,系廣州美術學院繪畫藝術學院副教授、廣東省青年美術家協會副主席)

編輯:陳燁秋